相続 相続人・納税者等

相続人の範囲、順位及び法定相続分

相続人の範囲、順位及び法定相続分

相続人の範囲及び相続順位ですが、配偶者は必ず法定相続人になり、それ以外の相続人に関しては次のような順位付けがあります。

第一順位

子がいる場合[配偶者と子(嫡出子、非嫡出子、養子及び胎児)及び代襲相続人)のみが相続人になります]

| 区分 | 法定相続分 |

| ①配偶者 | $$\frac{1}{2}$$ |

| ➁子(嫡出子、非嫡出子、養子及び胎児)及び代襲相続人 | $$\frac{1}{2}(子が複数いるときは均等按分)$$ |

第二順位

子(嫡出子、非嫡出子、養子及び胎児)及び代襲相続人がいなくて直系尊属がいる場合(配偶者と直系尊属のみが相続人になります)

| 区分 | 法定相続分 |

| ①配偶者 | $$\frac{2}{3}$$ |

| ➁直系尊属 | $$\frac{1}{3}(直系尊属が複数いるときは均等按分)$$ |

第三順位

子(嫡出子、非嫡出子、養子及び胎児)及び代襲相続人と直系尊属がいない場合で、兄弟姉妹がいる場合(配偶者と兄弟姉妹のみが相続人になります)

| 区分 | 法定相続分 |

| ①配偶者 | $$\frac{3}{4}$$ |

| ➁兄弟姉妹(その代襲相続人を含む) | $$\frac{1}{4}(兄弟姉妹が複数いるときは均等按分)$$ |

注 配偶者がいない場合の法定相続分は、それぞれの順位の配偶者以外の人がすべての財産を相続します。

法定相続人と養子について

養子縁組による相続人を法定相続人に無制限に認めることは、相続税の課税上弊害が生じます。 それを防ぐため、養子の内、法定相続人に含める人数を制限しています。

法定相続人に関係する項目

| 項 目 | 詳 細 |

| ⑴ 相続税の基礎控除額 | 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数 |

| ⑵ 生命保険金の非課税限度額 | 非課税限度額=500万円×法定相続人の数 |

| ⑶ 死亡退職金の非課税限度額 | 非課税限度額=500万円×法定相続人の数 |

| ⑷ 相続税の総額の計算 | 上記⑴から⑶を計算後、課税金額を法定相続割合に応じて各法定相続人に按分し、税額を計算し、その合計を相続税の総額とする |

法定相続人の数に含めることが出来る養子の数

| 項 目 | 法定相続人に含める人数 |

| ⑴ 被相続人に実の子供がいる場合 | 1人まで |

| ⑵ 被相続人に実の子供がいない場合 | 2人まで |

ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、上記(1)または(2)の養子の数に含めることはできません。

養子でも、実の子供として取り扱わる場合(法定相続人の数に含まれます)

| 区 分 |

| (1) 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人 |

| (2) 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人 |

| (3) 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人 |

| (4) 被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(子供や孫)。 |

相続人から除外される人

1 欠格事由に該当する人

民法891条に該当する人は相続人になることが出来ません。

(第891条)

次に掲げる者は、相続人となることができない。

| 内容 | |

| 1 | 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 |

| 2 | 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 |

| 3 | 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 |

| 4 | 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 |

| 5 | 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 |

2 推定相続人の廃除により相続権を剝奪された者

民法第892条及第893条の規定により、相続権を剝奪された者は相続権を失い、相続することが出来ません。

| (第892条) | 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 |

| (第893条) | 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 |

相続人の不存在の場合

被相続人に、配偶者、直系卑属(子、孫など)、直系尊属(父母、祖父母)、及び兄弟姉妹(その代襲相続人も含む)もいない場合は、最終的に遺産は国のものとなります。 しかし特別縁故者がいる場合は特別財産分与が行われ、その後国のものとなります。

(民法第958条の3 特別縁故者への相続財産分与)

相続人の存否が不明で家庭裁判所により相続財産清算人が選任された場合において,家庭裁判所の相続人を捜索するための公告で定められた期間内に相続人である権利を主張する者がなかった場合,相続財産清算人が被相続人(亡くなった方)の債務を支払うなどして清算を行った後,家庭裁判所は,相当と認めるときは,被相続人と特別の縁故のあった者の請求によって,その者に,清算後残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。

(特別縁故者とは)

特別縁故者については、民法958条の2に規定があり、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者と定められています。

法定相続分

第一順位

| 区分 | 法定相続分 |

| ①配偶者 | 1/2 |

| ➁子 | 1/2(子が複数いるときは均等按分) |

第二順位

| 区分 | 法定相続分 |

| ①配偶者 | 2/3 |

| ➁直系尊属 | 1/3(直系尊属が複数いるときは均等按分) |

第三順位

| 区分 | 法定相続分 |

| ①配偶者 | 3/4 |

| ➁兄弟姉妹 | 1/4(兄弟姉妹が複数いるときは均等按分) |

相続人が国内に居住していない場合

原 則

相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所がない人は、取得した財産のうち日本国内にある財産だけが相続税の課税対象になります。

但し下記の様な特例があります。

特 例

| 区分 | 内 容 | 課税財産 |

| 財産を取得したときに日本国籍を有している人 | ⑴被相続人の死亡した日前10年以内に日本国内に住所を有したことがある場合 | 日本国内にある財産 + 国外にある財産 |

| ⑵被相続人の死亡した日前10年以内に住所を有したことがなく、被相続人が外国人被相続人または非居住被相続人でない場合 | ||

| 財産を取得したときに日本国籍を有していない人 | 被相続人が外国人被相続人、非居住被相続人または非居住外国人でない場合 | 日本国内にある財産 + 国外にある財産 |

(注意事項)

「外国人被相続人」とは、相続開始の時に在留資格を有し、かつ、日本国内に住所を有していた人をいいます。

「非居住被相続人」とは、相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、

①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人または

②その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。

「非居住外国人」とは、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に相続または遺贈により財産を取得した場合において、平成29年4月1日から相続または遺贈の時まで引き続き日本国内に住所を有しない人で日本国籍を有しない人をいいます。

財産の所在の判定(国税庁HPより)

| 財産の種類 | 所在の判定 |

|---|---|

| 動産 | その動産の所在による。 |

| 不動産または不動産の上に存する権利 船舶または航空機 | その不動産の所在による。 船籍または航空機の登録をした機関の所在による。 |

| 鉱業権、租鉱権、採石権 | 鉱区または採石場の所在による。 |

| 漁業権または入漁権 | 漁場に最も近い沿岸の属する市町村またはこれに相当する行政区画による。 |

| 預金、貯金、積金または寄託金で次に掲げるもの (1)銀行、無尽会社または株式会社商工組合中央金庫に対する預金、貯金または積金(2)農業協同組合、農業協同組合連合会、水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫または労働金庫に対する預金、貯金または積金 | その受入れをした営業所または事業所の所在による。 |

| 生命保険契約または損害保険契約などの保険金 | これらの契約を締結した保険会社の本店または主たる事務所の所在による。 |

| 退職手当金等 | 退職手当金等を支払った者の住所または本店もしくは主たる事務所の所在による。 |

| 貸付金債権 | その債務者の住所または本店もしくは主たる事務所の所在による。 |

| 社債、株式、法人に対する出資または外国預託証券 | その社債もしくは株式の発行法人、出資されている法人、または外国預託証券に係る株式の発行法人の本店または主たる事務所の所在による。 |

| 合同運用信託、投資信託および外国投資信託、特定受益証券発行信託または法人課税信託に関する権利 | これらの信託の引受けをした営業所または事業所の所在による。 |

| 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等 | その登録をした機関の所在による。 |

| 著作権、出版権、著作隣接権 | これらの権利の目的物を発行する営業所または事業所の所在による。 |

| 上記財産以外の財産で、営業上または事業上の権利(売掛金等のほか営業権、電話加入権等) | その営業所または事業所の所在による。 |

| 国債、地方債 | 国債および地方債は、法施行地(日本国内)に所在するものとする。外国または外国の地方公共団体その他これに準ずるものの発行する公債は、その外国に所在するものとする。 |

| その他の財産 | その財産の権利者であった被相続人の住所による。 |

外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合について

相続税の申告、不動産登記手続等に印鑑証明が必要になってきますが、相続人が外国に居住している場合については,印鑑証明書を取得することができないため,これに代わる書面として,日本の領事が作成した署名証明を添付することが認められています。 相続税の申告時に分割協議書を作成して、署名してもらう必要があり、また署名証明も取得する必要がありますので、申告期限までに十分に余裕をもって、早めに準備する必要があります。

相続税の申告

日本国内に住所がない相続人が賃貸不動産等を相続し、相続税の申告をする場合には、納税管理人を定めて、納税地の所轄税務署長に申告し納税します。

相続税の納税義務者

概 略

相続税の納税義務者は原則として相続又は遺贈により、財産を取得した個人ですが、人格のない社団、若しくは財団又は特定の公益法人等も個人とみなされ、納税義務者になることがあります。

個 人

無制限納税義務者 (全の財産に相続税が課税されます)

1 居住無制限納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した下記に掲げる者で相続財産を取得した時に相続税の施行地に住所を有している者。

⑴一時居住者でない個人

⑵一時居住者である個人(その相続又は遺贈に係る被相続人が一時居住被相続人または非居住被相続人である場合を除く)

| 一時居住者とは | 相続の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法別表第1の上欄の在留資格をいいます。以下同じです。)を有する人で、その贈与前15年以内に日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である人をいいます。 |

| 非居住被相続人とは | 相続開始の時に日本国内に住所を有していなかった被相続人で、①相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがある人のうち、そのいずれの時においても日本国籍を有していなかった人または②その相続の開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人をいいます。 |

2 非居住無制限納税義務者

相続又は遺贈により財産を取得した下記に掲げる者で相続財産取得時にこの法律の施行地に住所を有しない者

⑴ 日本国籍を有する個人で次に掲げるもの

① 相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの

➁ 相続又は遺贈に係る相続の開始前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(その被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

⑵ 日本国籍を有しない個人(その被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

制限納税義務者 (国内財産のみに相続税が課税されます)

3 居住制限納税義務者

相続又は遣贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で取得時にこの法律の施行地に住所を有するもの(1に掲げる者を除く。)

4 非居住制限納税義務者

相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で取得時にこの法律の施行地に住所を有しないもの(2に掲げる者を除く。)

特定納税義務者 (特定贈与者から贈与により取得した財産で相続時精算課税適用を受けた財産に相続税が課税されます)

特定納税義務者とは、相続時精算課税適用財産を贈与によって取得した個人です(1,2,3,4を除く)。

個人とみなされるもの(原則)

人格のない社団又は財団

これらの社団又は財団は法人格がなく、個人でもないために遺贈により財産を取得しても、何らの課税もないとしたら課税の公平性が確保出来ないため、これらを個人とみなして課税されます。

ただし、この場合でもこれらの社団又は財団が宗教、慈善、学術その他公益を目的とする者で、一定の要件に該当する場合でその財産が公益事業の用に供されることが明らかなものは非課税になります。

持分の定めのない法人等

持分の定めのない法人に財産の遺贈があった場合又はその法人を設立するために財産の提供があった場合において、その遺贈等により遺贈をした者の親族等の相続税が不当に減少すると認められるときには、その法人を個人とみなして、相続税が課税されます。

個人とみなされるもの(特定一般社団法人等)

一般社団法人等の理事(理事でなくなった日から5年を経過してない者も含みます)が死亡した場合に、一定の要件を充たすときは死亡時の一般社団法人等の純資産額を同社団等の同族理事の数に1を加えた数で除した金額を遺贈により取得したものとして、その一般社団等を個人とみなして相続税が課税されます。 ただし特定の条件に該当するときは、その社団法人等が私的に支配されていると考えにくい等の理由により課税の対象から除かれています。

遺言書と異なる遺産分割をした場合の課税関係

被相続人の死亡後に遺言書が発見された場合でも、相続人全員でその内容と異なる遺産分割をしたときには、受遺者である相続人が遺贈を事実上放棄し、共同相続人間で遺産分割が行われたとみなされます。 したがって、各人の相続税の課税価格は、その相続人全員で合意された分割協議書により計算された金額になります。

この場合に、遺言書の受遺者である相続人から他の相続人に対して贈与があったものとして認定されことはなく、贈与税が課税されることはありません。

相続財産の分割方法

相続財産の分割方法

相続財産の分割方法は下記の3種類があります。 相続時の状況に合わせて選択することをお勧めいたします。

| 区 分 | 内 容 | メリット | デメリット | 分割協議書の作成 |

| ⑴現物分割 | 現物の相続財産をそのまま相続する方法 | 分割が簡単である | 相続財産の評価方法が異なり公平な分割になりにくい | 一の財産ごとに相続者を決定していく |

| ⑵代償分割 | ある特定の財産を相続人の一人が相続し、他の相続人に代償金を支払う方法 | 換価分割に比べ譲渡所得が発生しないので、負担が少なくなる | 一人で相続する人が現金を持っていれば可能ですが、持っていなければ困難 | 一の財産を一人の相続人が取得する代わりに、他の相続人にその相続人が自分の財産を渡す |

| ⑶換価分割 | 相続財産を売却し、売却した代金を分割する方法 | ①相続財産の評価方法が異なっても相続割合に応じ公平に分割できる ➁代償金が要らない ➂相続税の納税資金が確保しやすくなる | ①不動産、株式の場合は譲渡所得が発生し、所得税等が生ずる可能性があり、譲渡費用が発生する ➁売却を急ぐと時価よりも低くなる可能性がある ③相続人全員の合意が必要 | ①すべての財産を現金化し、分割する旨を記載 ➁不動産がある場合は全員の合意の上、現金化しやすくするため代表相続人を決めておく方がよい(代表相続人の名義にして売却するほうが簡単) ➂売却に時間がかかる場合、代表相続人に固定資産税が課税され、賃料も代表者に入金されるのでトラブルにならないよう事前に分割方法を決めておく必要がある |

相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費についての特例

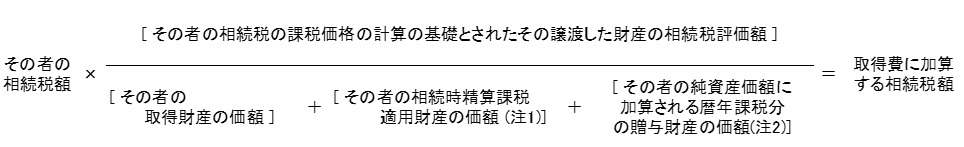

相続人等が、相続した土地等を相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合は、相続税額のうち下記で計算した金額を譲渡資産の取得費に加算できます。

<算式>

(原則)

当該譲渡の日の属する年分の所得税の納税義務の成立する時において確定している相続税額があるときに適用されます。

(例外)

⑴ 当該所得税の納税義務の成立する時(原則当該年の12月31日)が相続税の申告書の提出期限前である場合には、たとえその時において確定している相続税額がない場合においても、所得税の提出期限までに相続税額が確定したときは相続税額の取得費加算の規定の適用があります。

⑵ また当該所得税の納税義務の成立する時(原則当該年の12月31日)が相続税の申告書の提出期限前である場合で、かつ、所得税の当該提出期限までに相続税額が確定していなときは、相続税の取得費加算をしないで所得税を計算し、申告します。 その後相続税の申告期限から2か月以内に相続税加算額を計算し、所得税の更正の請求を行います。

相続税申告のための必要な書類等

1 被相続人と相続人の確認

被相続人と相続人の確認が必要ですので本籍地から戸籍謄本(除籍謄本を含む)を取り寄せる必要があります。

税務署に提出する相続税申告書に添付する戸籍謄本は「相続の開始の日から十日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本で被相続人の全ての相続人を明らかにするものでありその有効期限に関する規定はありません。 ただし金融機関に提出する謄本は一部有効期限が設けられていますので注意する必要があります。

2 遺言書の有無の確認

遺言書の存在の確認。 また遺言書の種類により開封前に家庭裁判所で検認を受ける必要がありますので、注意が必要です。

遺言書の形式とその特色

| 区分 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言書 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |

| メリット | 費用がかからない | 比較的費用がかからない | 遺言書は基本的に無効になることがない | 遺言内容が秘密にできる |

| デメリット | 遺言書が無効になるリスクがある | 無効になるリスクがあるが、法務局に保管申請時に適合するかどうかの外形的チェックを受けることが出来るので無効になるリスクは軽減できる。 | 費用がかかる。 財産の評価額により異なる | 無効になるリスクがあり、費用がかかる。 |

| 発生費用 | 基本的にゼロ | 保管料は1通につき3900円 | 書類作成費と法定費用 | 11000円 |

| 相続発生時に発見されるかどうか | 自宅で保管しているので、保管状況次第で発見されにくいこともある | 発見されやすい | 発見されやすい | 遺言書を作成したことは証明されるが、保管状況次第で発見されにくいこともある |

| 証人 | 不要 | 不要 | 二人 | 二人 |

| 作成方法 | 自分で作成する手間がかかるが、内容が簡単でありば早く作成できる可能性がある | 自分で作成する手間がかかり、かつ法務局に預ける手間ががかる | 公証役場に行く必要と必要書類を集める必要があり、比較的手間がかかる | 遺言書を作成する手間と、公証役場に行く必要があり、比較的手間がかかる |

| 家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 | 必要 |

| 遺言書の保管 | 自分で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自分で保管 |

3 遺産と債務の確認

遺された資産と債務を書類等で確認しておく必要があります。 特に負債や、被相続人が連帯保証人になっていないか等の確認も大切で、その結果、資産より債務が多い場合は相続放棄も考慮する必要があります。

4 相続税の財産評価

| 資産の種類 | 必要種類 |

| 現金 | 相続発生時の残高を確認したもの |

| 預金 | 通帳、銀行等のの残高証明書 |

| 上場株式 | 証券会社から相続発生時点等の時価がわかる資料 |

| 非上場株式 | 株式を評価するために必要な書類 |

| 土地 | 履歴事項全部証明書及び地籍図 |

| 建物 | 履歴事項全部証明書及び固定資産税の資産の明細等(固定資産評価額が分かる資料) |

| 生命保険金 | 契約者、受取人等みなし相続財産に該当するかどうかを判断するのに必要な書類 |

| 借入金 | 住宅借入金(死亡に生命保険金により弁済されるものは除く)等の負債 |

| 未払の租税公課 | 所得税、住民税及び固定資産税等 |

| 葬式費用 | 葬式費用 |

また評価方法は当HPの財産評価をご参照下さい。

5 遺産の分割

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について話し合いをし、その結果、遺産分割協議書を作成する必要があります。 また相続人に未成年者がいる場合は本人に代わり、家庭裁判所が選任した特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。 相続税の申告期限までに分割協議が整わないときは未分割として申告することになります。

財産を相続した時にすべきこと

相続するべきか相続放棄するべきかの判断

相続放棄をした方がいい場合

相続人が財産を相続する時に最初にするべきことは、相続すべきか、相続放棄すべきかの判断です。下記の様な場合は相続放棄をした方がよい思われます。

⑴ プラスの財産(資産)< マイナスの財産(負債)

⑵ 相続争いに巻き込まれたくない場合

1 相続放棄の手続き

相続放棄の手続きが可能な期間は相続の開始を知った日から3ヶ月以内

相続放棄ができる期間は、被相続人が亡くなってから(相続の開始を知ってから)3カ月以内です。期限内に申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。判断に3カ超かかりそうな場合は、所定の手続きをすることで、期間を延ばすことができます。

2 相続放棄する場合の注意事項

⑴ 準確定申告

通常、被相続人が年の途中で亡くなった場合は、相続人は相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から4ヶ月以内に準確定申告書を、税務署に提出する必要があります。 しかし、相続放棄をしようとしている人が、準確定申告を行ってしまうと、「単純承認」をしたものとみなされてしまい、相続放棄が認められない可能性がありますので、決して準確定申告をしないでください。

⑵ 法定単純承認

民法第921条(法定単純承認)に、次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなすと規定されていますのでこれらの行為も決してしないでください。

| ① | 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 |

| ➁ | 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 |

| ➂ | 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 |

限定承認をした方がいい場合

被相続人について資産と負債の総額が不透明という場合。 このような場合、相続放棄をした後、資産のほうが上回っていることが判明これば、損をしてしまいます。上記のような場合には相続放棄よりも「限定承認」を行うことを検討したほうがよいと思われます。

*限定承認とは

限定承認とは相続によって得た財産の範囲内で、被相続人の債務を弁済する方法です。相続人がこの方法を選択した場合は、被相続人の債務は相続財産のみで支払い、不足する分は相続人が支払う必要はありません。

*限定承認の手続き

限定承認の手続きが可能な期間は相続の開始を知った日から3ヶ月以内

財産を相続した時の相続税の申告の判断

被相続人から各相続人等が相続又は遺贈などにより取得した財産の合計額が基礎控除額を超える場合は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の確定申告書を提出する必要が有ります。 (例えば、2月1日に死亡した場合にはその年の12月1日が申告期限になります。)

課税遺産総額の計算

⑴遺産総額等

相続等により取得した財産の価額(遺産総額) + 相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計

*財産の評価方法は当HPの財産の評価方法を御参照下さい

⑵遺産総額

⑴ - (債務、葬式費用、非課税財産)

⑶正味の遺産総額

⑵ + (相続開始前3年以内の暦年課税にかかる贈与財産の価額)

⑷課税遺産総額

⑶ - 基礎控除

基礎控除

| 基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |

正味の遺産総額が基礎控除を超えない場合は相続税の確定申告書の提出は必要ありません

被相続人に養子がいる場合 法定相続人に含める養子の数は

| 区分 | 養子の数 |

| ① 実子がいる場合 | 最大1人まで |

| ➁ 実子がいない場合 | 最大2人まで |

非課税財産

| 区分 | 非課税財産 |

| ①お墓、仏壇等 | 時価相当額 |

| ➁国、地方公共団体、特定の公益団体に寄附した財産 | 寄附した財産 |

| ➂生命保険金のうち | 500万円 × 法定相続人の数 |

| ➃死亡後に受ける退職金のうち | 500万円 × 法定相続人の数 |

相続税の計算

設 例

⑴ 相続人

| ①配偶者 |

| ➁子二人(長男、長女) |

⑵ 資産および負債の相続状況

| 資産明細 | 金 額 | 取得者又は負担者 |

| ①土地 (居住用小規模宅地の特例適用後の金額) | 3000万円 | 配偶者 |

| ➁建物 | 2000万円 | 〃 |

| ➂預金 | 1000万円 | 〃 |

| ➃株式 | 3000万円 | 長男1500万円、長女1500万円それぞれ取得 |

| ⑤住宅ロ-ン | 1900万円 | 配偶者 |

| ⑥葬式費用 | 100万円 | 〃 |

相続税額の計算

⑴ 課税価格の計算

| 項目 | 配偶者 | 長男 | 長女 | 合計金額 |

| 取得財産の価格 | 60,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 90,000,000 |

| 債務及び葬式費用 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||

| 課税価格 | 40,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 70,000,000 |

| 按分割合* | 0.56 | 0.22 | 0.22 | 1.00 |

| 遺産に係る基礎控除額 3000万円+600万円× 相続人の数 | 48,000,000 | |||

| 課税遺産総額 | 22,000,000 |

⑵ 相続税の総額の計算

| 相続人 | 法定相続分 | 法定相続分 に応ずる取得価格 | 税 額 |

| 配偶者 | 1/2 | 11,000,000 | 1,150,000 |

| 長男 | 1/4 | 5,500,000 | 550,000 |

| 長女 | 1/4 | 5,500,000 | 550,000 |

| 総額 | 22,000,000 | 2,250,000 |

⑶ 各相続人の税額

| 相続人 | 按分割合 | 各相続人が負担すべき税額 | 配偶者の税額軽減 | 差し引き税額 |

| 配偶者 | 0.56 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0 |

| 長男 | 0.22 | 495,000 | 495,000 | |

| 長女 | 0.22 | 495,000 | 495,000 | |

| 総額 | 1.00 | 2,250,000 | 990,000 |

*按分割合

各相続人の取得した財産の課税価格 / 課税価格の総額

*按分割合の端数処理方法

明確な規定は有りませんが、小数点以下2位未満の端数がある場合はその財産の取得者全員選択した方法により、各取得者の割合の合計値が1になるよう、端数を調整して、各取得者の相続税を計算しているときは、これを認めて差し支えないものとする(相続税基本通達17条)

配偶者の税額の軽減

被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、隠蔽または仮装されていた財産は含まれません。

| (1) 1億6千万円 |

| (2) 配偶者の法定相続分相当額 |

| 注意 この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。 したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。 |

相続税額の加算

相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の一親等の血族(被相続人の直系卑属が相続開始前に死亡し、また相続権を失ったため、代襲して相続人になった直系卑属は含みます)及び配偶者以外のものである場合は、その者の相続税額は規定に基づき算出した相続税額に20%を加算した金額になります。

贈与税額の控除

相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から生前贈与を受けていた場合、その課税価格に贈与により取得した財産の価格を加算したものに相続税が課税されます。 この場合に、すでに課税された贈与税又は課税されるべき贈与税があるときは、その相続税から控除した税額が納付すべき相続税となります。

未成年者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者(制限納税義務者は除きます)が相続人(相続放棄があった場合にはその相続放棄がなかったものとした場合における相続人をいいます)に該当し、かつ20歳未満(令和4年1月1日以後は18歳未満)である場合には、その者が納付すべき相続税額は規定により計算した相続税額から下記の金額を控除した金額が納付すべき相続税額になります。

未成年者控除の額 = その未成年者が満20歳(令和4年1月1日以後は満18歳)になるまでの年数 × 10万円

この場合に控除しきれなかった金額がある場合はその者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます。

障害者控除

相続又は遺贈により財産を取得した者(非居住無制限納税義務者及び制限納税義務者は除きます)が相続人(相続放棄があった場合にはその相続放棄がなかったものとした場合における相続人をいいます)に該当し、かつ障害者であるときは、その者が納付すべき相続税額は規定により計算した相続税額から下記の金額を控除した金額が納付すべき金額になります。

障害者控除の額 = その障害者が85歳になるまでの年数 × 10万円(特別障害者である場合は20万円)

この場合に控除しきれなかった金額がある場合はその者の扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます。

相次相続控除

相続人が相続により財産を取得した場合に、その相続「第二次相続」開始前10年以内に開始した相続「第一次相続」において、被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し、相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除する制度です。

相次相続控除が受けられる人

相次相続控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。

| 番号 | 内 容 |

| 1 | 被相続人の相続人であること。 相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。 |

| 2 | その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。 |

| 3 | その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税の課税がされていること。 |

相次相続控除の額

各相続人の相次相続控除額は、下記の算式により計算した金額です。

| A×C/(B-A) [求めた割合が100/100を超えるときは、100/100とする]×D/C×(10-E)/10 |

(記号の説明)

| 記号 | 説 明 |

| A | 第二次相続の被相続人が第一次相続相続の際に課せられた相続税額 この相続税額は、相続時精算課税分の贈与税額控除後の金額をいい、その被相続人が納税猶予の適用を受けていた場合の免除された相続税額ならびに延滞税、利子税および加算税の額は含まれません。 |

| B | 第二次相続の被相続人が第一次相続の際に取得した純資産価額{取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額-債務および葬式費用の金額(以下同じ)} |

| C | 第二次相続の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額 |

| D | 第二次相続のその相続人の純資産価額 |

| E | 第一次相続から今第二次相続までの期間(1年未満の期間は切り捨てます。) |

(相続税の税率表)

| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税 率 | 控 除 額 |

|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 10% | - |

| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |

| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |

| 1億円以下 | 30% | 700万円 |

| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |

| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |

| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |

| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

*この速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。

相続税の申告が必要かどうかの判断

課税遺産総額がゼロの場合は申告の必要は有りませんが、配偶者の税額軽減の適用や、小規模宅地等の特例を適用して計算した結果、税額がゼロになった場合は申告書を提出する必要が有りますので注意が必要です。

相 続 登 記

相続財産に不動産が含まれている場合には、相続登記が必要です。2022年6月1日時点では相続登記に申請義務がなく、相続登記を申請するための期限はありません。 しかし、2024年4月1日以降は相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

また、相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となります。

1 令和6年(2024)4月1日以後の相続

相続で自己のための相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

また相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由なく登記・名義変更をしないと10万円以下の過料の対象となります。

2 令和6年(2024)4月1日前の相続

今回の法改正により、施行日前に相続が発生していたケースについても、登記の申請義務は課されます。 この場合、施行日又は相続による所有権の取得を知った日のうちいずれか遅い日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

相続に関する申告・各種手続き期限

相続税の申告期限

相続税の申告納付は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。 失踪の場合は失踪宣告の審判確定を知った日から10カ月が相続税の申告納付期限です。

注1 被相続人が死亡したことを知った日とは社会通念上死亡を知り得た日をいいます。 単に旅行中に被相続人が死亡して、旅行帰りに知った場合も、帰った日ではなく、死亡した日が死亡したことを知った日になります。

一般的な死亡

戸籍謄本に記載された死亡日(死亡診断書に記載された死亡日など)が相続開始日となります。

孤独死

戸籍謄本に記載された死亡推定日が相続開始日となります(推定日が期間で記載されている場合は期間中の最終日)。

失踪の場合

1 普通失踪(通常時に行方不明になったときの失踪宣告)

生死不明となって7年が経過した日が相続開始日

2 特別失踪(難破や飛行機事故、天災に巻き込まれたなどの危難によって行方不明になったときの失踪宣告)

危難が去った日が相続開始日となります

相続財産が分割されていない場合の相続税の申告

⑴ 申告期限

相続税の申告納付は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に対して行うことになっています。(失踪の場合は失踪宣告の審判確定を知った日から10か月が相続税の申告納付期限です。) また10か月以内に相続財産の分割協議が整わない場合でも期限内に申告する必要があり、未分割を理由に申告期限が延びることはありません。

⑵ 申告方法

未分割の場合、各相続人の取得した財産は民法の法定相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして、相続税を算定し、申告する必要があります。

⑶ 相続税の特例計算が適用されない

未分割の場合に、相続税の計算をするときには下記の相続税の特例が適用されません。

| 番 号 | 特 例 |

| ① | 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 |

| ② | 配偶者の税額の軽減の特例 |

⑷ 財産が分割された場合のその後の処理

その後に財産が分割された場合に、その内容により下記の通り処理が変わります。 なお、この修正申告または更正の請求をする場合、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合のみ上記⑶の特例を適用することができます。

| 内 容 | 詳 細 |

| 修正申告 | 当初申告した税額よりも分割に基づく税額が多い場合にすることができます。 |

| 更正の請求 | 当初申告した税額よりも分割に基づく税額が少ない場合に、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求ができます。 |

準確定申告書の提出期限

通常、被相続人が年の途中で亡くなった場合は、相続人は相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から4ヶ月以内に所得税の準確定申告書を、税務署に提出する必要があります。

しかし、相続放棄をしようとしている人が、準確定申告を行ってしまうと、「単純承認」をしたものとみなされてしまい、相続放棄が認められない可能性がありますので、相続放棄をしようとしている人は決して準確定申告をしないでください。

相続放棄の手続期限

相続放棄は「自分のために相続があったことを知ってから3カ月」以内に行わなければなりません。

注1 3か月以内に判断が出来ない場合は3か月以内に延長の申請をして期間を延ばすことが出来ます。

注2 手続き期間を過ぎていても、特別な理由(例えば、あとから返済の督促が届いたことによって負債の存在が判明した場合や、相続人と被相続人との関係が疎遠で遺産の内容について調べることが出来なかった場合などが挙げられます)があれは、相続放棄の手続きをすることが出来る場合もあります。

遺留分侵害額請求の手続期限

遺留分侵害額請求は相続開始と遺留分侵害を知ってから1年以内に行わなければなりません。 また被相続人の死亡や遺言書の存在、贈与の事実を知らなくても死亡日から10年が経過したら遺留分の取り戻しはできなくなってしまいます。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)

概 略

法人の後継者である受贈者が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(「円滑法」といいます。)の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税について、一定の要件のもと、その納税を猶予し、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除される制度です。(「法人版事業承継税制」といいます。) この制度には、租税特別措置法第70条の7の5の規定による措置(「特例措置」といいます。)と同法第70条の7の規定による措置(「一般措置」といいます。)の2つの制度があり、特例措置については、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされています。

個人を含めた事業承継税制の概要

(日本税理士会連合会HPより)

| 項目 | 法人 | 個人事業主 | ||

| 一般事業承継税制 | 特例事業承継税制 | 特例事業承継税制 | ||

| 概略 | 中小企業の後継者が非上場株式等を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した株式等に係る贈与税又は相続税の一定額を一定の期間まで猶予又は免除する制度 | 一定の個人事業主の後継者がその者の事業に係る一定の事業用財産を先代経営者から贈与又は相続等により取得した場合、その贈与又は相続等により取得した財産に係る贈与税又は相続税の一定額を一定の期間まで猶予又は免除する制度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 事業承継計画 | 不要 | 事業承継計画を認定経営革新等支援機関の所見を記載のうえ令和6年(2024年)3月31日まで(令和4年度改正により1年延長された)に都道府県知事に提出し確認を受けること | ||

| 認定要件 | 経営承継円滑化法に基づき後継者要件、先代事業者要件等を満たしていること等を記載した認定申請書を贈与年の10月15日から翌年1月15日までに、相続の場合は相続開始後8カ月以内に都道府県知事に申請し認定を受けること(期限内申告要件有り) | |||

| 適用期限 | なし | 平成30年1月1日から 令和9年(2027年)12月31日まで | 平成31年1月1日から 令和10年(2028年)12月31日まで | |

| 会社要件 | 中小企業であること (資本金・従業員数・業種制限・事業実態等の要件) | |||

| 先代経営者要件 (贈与者又は被相続人の要件) | 1.贈与者又は被相続人が法人の代表者であったこと 2.相続開始又は贈与の直前において現経営者と現経営者の親族などで、総議決権数の過半数を保有し且つこれらの中で贈与者又は被相続人が筆頭株主であったこと | 55万円又は65万円控除適用青色申告者であること等一定の要件がある | ||

| 後継者要件 (受贈者又は相続人 の要件) | 贈与時又は相続開始時において後継者と後継者の親族などで、総議決権数の過半数を保有し且つこれらの中で筆頭株主であること <贈与税> 贈与時に18歳以上であること 贈与の直前において3年以上役員であり且つ贈与時において代表者であること <相続税> 相続開始直前において役員であり、相続開始から5カ月以内に代表者であること | 1.贈与税の場合は、贈与時に18歳以上であること、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり特定事業用資産に係る事業に従事していたこと 2.相続税の場合は、相続開始の直前において特定事業用資産に係る事業等に従事していたこと 3.贈与税・相続税の申告期限において青色申告の承認を受けていること 等々一定の要件がある | ||

| 対象株数限度等 | 総株式の最大3分の2 | 全株式 | 事業の用に供されていた 宅地・建物・一定の減価償却資産等 | |

| 納税猶予割合 | 贈与税100% 相続税80% | 贈与税・相続税 100% | 贈与税・相続税 100% | |

| 承継パターン | 複数株主から後継者1名 | 複数株主から最大後継者3名 | ||

| 適用確保要件 | 承継後5年間贈与日等の雇用人数の平均雇用8割の雇用維持 | 8割要件の適用弾力化 (事実上撤廃) | ||

| 経営環境変化による免除 | 適用なし (事業継続困難事由免除なし) | 適用あり (事業継続困難事由免除あり) | 適用あり (事業継続困難事由免除あり) | |

| 相続時精算課税 | 60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与 | 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 | ||

| 報告義務 | 13年間毎に提出する | 税務署長へ「継続届出書」を3年ごとに提出する | ||

(注意事項)

| 内容 | |

| 注1 | 議決権に制限のない株式等に限ります。 |

| 注2 | 雇用確保要件を満たさなかった場合には、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第20条第3項に基づき、要件を満たさなかった理由等を記載した報告書を都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。 |

| 注3 | 「18歳」とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります。 |

経営者が会社に債権放棄をした場合の課税関係

経営者が会社に対する貸付金を会社経営の健全化、相続税対策の目的で法人に対して放棄する場合がありますが、この場合の課税関係は下記のようになりますので注意が必要です。

法人側の課税関係

債務免除益として益金算入

債務額を債務免除益として受け入れて法人税の課税対象にする

債務額を債務免除益として受け入れて法人税の課税対象にしますが、その事業年度において控除可能な繰越欠損金の有無や、法人の所得により下記の様に課税関係が変わります。

| 欠損金の状況等 | 課税関係 |

| ⑴法人に控除可能な繰越欠損金が有り、 繰越欠損金 ≧ 債務免除益の場合 | ➀債務免除益に対しての法人税の課税は生じません。 ➁その事業年度の所得が残りの繰越欠損金を超える場合はその超える部分に対して法人税が課税されます |

| ⑵法人に控除可能な繰越欠損金が有り、 繰越欠損金 < 債務免除益の場合 | ➀その事業年度に法人所得がある場合 残りの債務免除益とその事業年度の法人の所得の合計金額に対して法人税が課 税されます。 ➁その事業年度に法人損失金がある場合 残りの債務免除益とその事業年度の欠損金を相殺し イ 残りの債務免除益の方が多い場合 → 法人税が課税されます ロ 残りの債務免除益の方が少ない場合 → 法人税が課税されません |

個人側の課税関係

原則

債権放棄をした個人には何の課税もありませんが、債権放棄により債権放棄を受けた同族会社の株式又は出資の評価額が高くなることになった場合は債権放棄を行った株主(出資者)から他の株主(出資者)対して株式又は出資の増加部分に相当するする贈与があったものとして贈与税が発生する可能性が有ります。 したがって株式の評価額が高くなるような債権放棄は注意が必要ですので慎重に行ってください。

例外

(贈与税の課税がない場合)

⑴株式又は出資額が高くならない場合債権放棄を受けても評価額が変わらない場合は課税はありません (例えば法人に繰越欠損金が多くて、債務超過の法人の場合で、相続税法の規定による株式(出資)評価額が『0』で、債権放棄を受けた後も『0』である場合)

⑵同族会社の取引相場のない株式等の評価で、原則的評価方式が適用される同族株主以外の株主 (特例的な評価方式の配当還元方式が適用されます)

⑶債務免除を受けた法人の株主(出資者)が1人しかいない場合

⑷増加額の金額が贈与税の基礎控除額以下の場合

(参照条文)

相続税基本通達9-2

同族会社(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第10号に規定する同族会社をいう。以下同じ。)の株式又は出資の価額が、例えば、次に掲げる場合に該当して増加したときにおいては、その株主又は社員が当該株式又は出資の価額のうち増加した部分に相当する金額を、それぞれ次に掲げる者から贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。この場合における贈与による財産の取得の時期は、財産の提供があった時、債務の免除があった時又は財産の譲渡があった時によるものとする。(昭57直資7-177改正、平15課資2-1改正)

(1) 会社に対し無償で財産の提供があった場合 当該財産を提供した者

(2) 時価より著しく低い価額で現物出資があった場合 当該現物出資をした者

(3) 対価を受けないで会社の債務の免除、引受け又は弁済があった場合 当該債務の免除、引受け又は弁済をした者

(4) 会社に対し時価より著しく低い価額の対価で財産の譲渡をした場合 当該財産の譲渡をした者

相続対策Ⅰ タワ-マンション購入について

裁判の概略

最近まで相続税の節税対策のため、タワ-マンション等高額な不動産を銀行からの借入金で購入する対策が行われていました。 そして納税者がその不動産の評価を財産評価基本通達に基づき相続税の申告をしたところ、課税庁から財産評価基本通達6項(この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する)を適用し、不動産鑑定評価額により評価する旨の更正処分が行われ、この処分の妥当性が裁判により争われましたが、課税庁が勝訴いたしました。これにより今後の相続税対策が大きな影響を受けると思われますのでその争点を整理したいと思います。

この裁判による課税庁の財産評価基本通達6項の適用については次の様に要約する事ができます。

要 約

1 時価と財産評価基本通達に著しい乖離がある事(今までも乖離が有りましたが相続人間の課税の公平性のため財産評価基本通達による評価が認められていました)

2 ほかに適切な評価方法があること(不動産所在地の売買実例、不動産鑑定評価額等)

3 納税者に著しい乖離を生じさせる行為が存在すること

特に”納税者に著しい乖離を生じさせる行為が存在すること”が重要な判断基準になっていると思われますので、相続開始前後の納税者の行為には注意が必要です。

以前においては相続人が相続直後に当該不動産を売却した場合に、客観的時価が顕在化するため財産評価基本通達6項が適用され時価で課税されることが有りました。 しかしこのたび、課税庁は相続後売却していない不動産の評価まで不動産鑑定評価により更正処分を行いました。 これは課税庁がこの節税対策をこのまま放置すると課税上の公平さが維持できなくなると考えた結果と推測されます。

しかしながら被相続人が不動産経営のため長期間所有していた収益物件である不動産の評価や、被相続人が長期間所有していた不動産を相続開始後に相続税の納付のため売却した場合の不動産の評価にまで財産評価基本通達6項を適用することについては不適切と考えられます。

結 論

今後の相続税対策はこの点を踏まえて、その対策の合理性、明瞭性、必然性が非常に重要になりますので、事前に税理士等の専門家に相談されることをお勧め致します。

相続対策 Ⅱ タワ-マンション購入についての結末

裁判の概略

最高裁判所において借入金による高額不動産の購入による相続税の節税対策に対する課税庁の更正処分の正当性を認める判決が出ました。

事実関係の要約

1 被相続人が平成21年1月30日付けで信託銀行から6億3000万円を借入し,甲不動産を8億3700万円で 購入

2 被相続人が平成21年12月25日付けで信託銀行から3億7800万円を借入し、乙不動産を5億5000万円で購入

3 平成24年6月17日被相続人が死亡し、相続人が不動産の評価を財産評価基本通達に基づき相続税0で申告

4 平成25年3月7日に相続人が乙不動産を5億1500万円で売却

課税庁の対応

不動産の評価を財産評価基本通達によらず財産評価基本通達6項を適用し不動産鑑定士の評価で計算し直し、更正処分を行った

相続人側の対応

最終的に最高裁に上告し、不動産の時価を財産評価基本通達にすべきとして争っていた

税理士の意見

財産評価基本通達6項(この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。)の適用の合理性と、特定の納税者だけにこれを適用し課税することに合理的理由があるかどうかが争点になっていたので非常に注目を引いていました。 その判決文の中で最高裁の基準が下記の様に明確になりました。

記

⑴特定の者の相続財産の価額についてのみ評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることは、たとえ当該価額が客観的な交換価値としての時価を上回らないとしても、合理的な理由がない限り、租税法上の一般原則としての平等原則に違反するものとして違法というべきであること

⑵しかしながら評価通達による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、財産評価基本通達6項を適用することは合理的な理由があると認められること

したがって、財産評価基本通達6項を適用するかどうかは、国税庁が合理的理由が存在するかどうかの判断次第になり、その基準は明確になりましたが、申告する側が個別に事前確認方法はないといわざるを得ないこととなりました。 しかしながら、長期にわたる不動産賃貸業に係る不動産と借入金の存在と、相続発生直前の不動産の取得とその取得に伴う借入金の存在は明らかに区分して取り扱われるべきであると思われますが、今後の課税庁側の本判決に対する動向を慎重に見守る必要が有り、安易な相続税対策はするべきではないと思います。